電力の自給|オフグリッド住宅

2023年7月29日(土曜日)

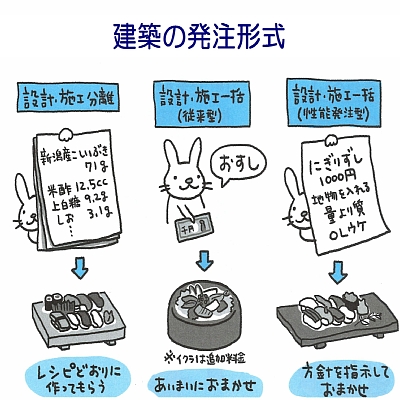

最近、建築の発注者の関心が高まっている「性能発注」。これまでの建築発注方式と何が違うのか、比較しながら紹介しようと思います。

一般に建築の発注形態は、①設計・施工分離方式と②設計・施工一括方式に分けられます。これらの特徴を説明すると、次のようになるでしょう。

①設計・施工分離方式

・発注者の希望を設計事務所が設計図に表わし、それ基づいて建設会社が施工

・品質発注型と呼ばれ、設計図書に建物の仕様を詳細に示す必要がある

・設計者に工事監理を担当させることで、品質を管理

・建設会社が決まるまで、建設費や工期の見通しがつきにくい

・設計者の采配によるため、コスト高になる場合がある

②設計・施工一括方式(従来型)

・建設会社が直接発注者の希望を聞き、設計から施工まですべてを担当

・発注者にとって窓口が1ヶ所のため、手間が軽減

・建設費や工期については、発注者の計画にあわせてもらえる

・仕様については、発注者に専門知識がないと正しい判断ができない

・建築会社の采配によるため、品質やコストの根拠が発注者から見えにくい

①②それぞれに短所がありますが、これを解決すべく発注者の関心を高めているのが③性能発注型設計・施工一括方式です。その特徴を説明すると、次のとおりです。

③設計・施工一括方式(性能発注型)

・発注者がCMr(コンストラクションマネージャー)を通して発注

・CMrが、品質やコストに影響する発注者の与件を細かく整理し、発注条件を作成

・詳細なプランや構造・工法等は決めず、施工者の提案を求める

・建設コストや工期を早い段階で確定できる

・専門業者の持つ得意な技術や能力を活用できる

・専門的な知識と工事監理能力を持ち合わせたCMrが必要

規模が大きく複雑なプロジェクトで、工期短縮への要求が強いような場合には、特に性能発注型が効力を発揮すると言われていますが、一般の建物でも、無駄なコストを省く手段のひとつになると思われます。近い将来、性能発注される民間の建物が増えるかもしれませんね。

(文献:日経アーキテクチュア2014-3-25)

関連記事

電力の自給|オフグリッド住宅

2023年7月29日(土曜日)

リスキリングのポイント

2023年5月29日(月曜日)

空き家問題の行方

2023年3月27日(月曜日)

何が変わるの?住宅2025年問題

2023年3月20日(月曜日)

新耐震グレーゾーン木造住宅とは

2023年2月28日(火曜日)